Что называется глубиной заложения фундамента. Глубина заложения фундамента: рассчитываем до сантиметра какой глубины должен быть фундамент

Существует множество факторов, оказывающих воздействие на расчетно-проектные работы. Одним из них, имеющим большое влияние на проектирование и расчет современных несущих конструкций является глубина заложения фундамента. Оттого насколько правильно и рационально выбрано это значение, зависит стоимость. Так, чем выше заложена подошва основания, тем меньше потребуется стройматериалов, что соответственно приведет к уменьшению затрат.

Отчего зависит?

- геологические особенности участка;

- уровень нахождения грунтовых вод и особенности их сезонного поведения;

- глубина промерзания грунта (ГПГ);

- степень пучения почвенных слоев в морозы и осадки в процессе оттаивания;

- на каком уровне заложены основания рядом расположенных зданий;

- вида и особенностей проектируемой постройки, например, количество этажей, наличия чердаков и подвалов;

- характера и величины предполагаемых нагрузок.

Значения необходимые для расчета

Для того чтобы выполнить расчет глубины заложения подошвы фундамента необходимы следующие показатели:

- тип почвенного слоя;

- расстояние до грунтовых вод во время воздействия отрицательных температур.

Тип грунта | Расстояние до грунтовых вод, когда почвы промерзают | Глубина заложения одно- и двухэтажных построек |

Крупнообломочные, полускальные и скальные | Не зависит от промерзания грунта |

|

Крупные и средние пески | Не зависит от уровня промерзания грунта, но не менее 50 см |

|

Пылеватые и мелкие пески | Более 2 метров ниже точки замерзания |

|

Различные супеси | Превышает расчет глубины промерзания меньше чем на 2 метра | ¾ и более расчетной границы замерзания почвы, но не меньше 70 см |

Глины и суглинистые почвы | Меньше расчетной границы промерзания | Не меньше рассчитанного уровня промерзания |

С учетом всех выше перечисленных факторов, а также зная, какой грунт на участке и его расчетное сопротивление (эти данные представлены в таблице), можно приступить к выбору типа будущего основания.

Виды грунтов | Нагружение почвы (кПа) | |

Крупнообломочные, скалистые и полускалистые | ||

Крупные и гравелистые пески | ||

Средней крупности пески | ||

Пылеватые плотные и мелкие пески | ||

Песчаные средней плотности | ||

Пластичные и твердые супеси | ||

Пластичные и твердые суглинки | ||

Твердые глины | ||

Пластичные глины |

Как правильно выбрать уровень заложения?

Сегодня в строительстве используется множество разнообразных видов и типов фундаментов, однако, наибольшее распространение получили ленточный и столбчатый. Они могут выстраиваться из различных материалов, начиная от деревянных опор и заканчивая дорогостоящими монолитными заглубленными ленточными конструкциями.

Для столбчатого основания

Определение глубины заложения столбчатого фундамента зависит, прежде всего, от того, насколько глубоко промораживается почва на участке. Большинство специалистов придерживаются мнения, что достаточно заглубить основание на 15-20 см ниже расчетной точки промерзания почвы. Максимальный уровень, на который промерзает почва в различных российских регионах, указана в таблице:

Города, представляющие регионы: | Средняя величина промерзания грунта в сантиметрах |

| Салехард, Сургут, Воркута, Нижневартовск | |

| Новосибирск, Омск | |

| Тобольск, Петропавловск-Камчатский | |

| Кустанай, Курган | |

| Пермь, Екатеринбург, Челябинск | |

| Актюбинск, Уфа, Сыктывкар, Оренбург | |

| Ижевск, Казань, Киров, Ульяновск | |

| Уральск, Самара | |

| Кострома, Вологда, Пенза, Саратов | |

| Москва, Ярославль, Тула, Санкт-Петербург, Тверь | |

| Смоленск, Курск, Волгоград | |

| Астрахань, Псков | |

| Калининград, Белгород, Курск | |

| Южно-Сахалинск, Ростов-на-Дону | |

| Краснодар | |

| Ставрополь, Нальчик |

Для ленточного

Ленточный фундамент мелкого заложения это непрерывная полоса, принимающая на себя нагрузку от расположенных выше стен и перераспределяющая ее на поверхность почвы. Этот тип основания выстраивается на плотном материковом грунте, с предварительно уложенной и утрамбованной песчаной подушкой.

Несущую конструкцию подобного типа можно устанавливать или под уровнем промерзания почвы, границу которого можно уточнить в таблице, либо выстраивать не более чем на толщину растительного слоя. Таким образом, если нельзя возвести основание непосредственно на растительном слое, то его нужно снять и установить на тот уровень, который возможен. Смысла заложения фундамента на большую глубину нет, так как устранить все виды силы морозного пучения, без применения специальных технологий не получится.

Для оснований, погруженных в почву, опалубкой служит сам грунт. Если основание не заглублено в землю, то при его строительстве необходимо сооружение опалубки.

Информацию про глубина заложения фундамента, вычисление глубины заложения, СНИП, Вы узнаете как определить глубину заложения фундамента, мелкозаглубленного и ленточного фундамента и глубины их заложения. Вопрос от клиента:

Мы решили развернуто ответить на вопрос клиента, и предлагаем ему целую информационную статью по данной тематике.

Определение глубины заложения фундамента - первоочередной этап проектирования всех видов железобетонных оснований .

Из данной статьи вы узнаете, что необходимо учитывать при определении глубины заложения фундамента , на какую глубину принято заглублять ленточные основания разных типов и как самостоятельно рассчитать ГЗФ согласно требованиям действующих "Строительных норм и правил".

Рис. 1.1

Что нужно учесть при вычислении глубины заложения фундамента

В строительной практике глубина заложения ЖБ оснований - ленточных , плитных и столбчатых , рассчитывается на основании трех определяющих факторов:

- Геологических условий на строительном участке;

- Конструктивных особенностей возводимой постройки;

Расчет глубины заложения производится по каждому из 3-ех вышеперечисленных факторов, и в качестве проектной глубины принимается наибольшая из полученных величин ГЗФ.

Геологические условия на строительном участке

Анализ геологический условий стройплощадки необходим для определения глубины размещения несущего слоя почвы, на который должна опираться подошва основания.

- В несущий слой почвы подошва основания должна быть заглублена как минимум на 20 сантиметров;

- Общая глубина заложения основания, при любых условиях, не должна быть меньше 50-ти сантиметров;

Также выполняется определение уровня грунтовых вод. В идеале, основание должно закладываться выше этого уровня, однако нередко встречаются ситуации, когда глубина промерзания грунта и УГВ одинаковы, либо грунтовые воды вообще поднимаются выше уровня промерзания .

Рис. 1.2

Если заложение фундамента выше УГВ невозможно, вокруг основания обустраивается дренажная система из труб, опоясывающих периметр фундамента. Наличие дренажной системы позволяет отвести воду от расположенного рядом с фундаментом грунта, благодаря чему уменьшаются силы морозного пучения почвы , возникающие в холодное время года.

Глубина промерзания почвы

Ключевым фактором, влияющим на величину ГЗФ, является глубина промерзания почвы . Особенно важным данный фактор становится в условиях строительства на склонной к пучению почве , к которой относится:

- Влагонасыщенный песчаный грунт;

- Пылистая и мелкая песчаная почва;

- Высокопластичная глинистая почва;

- Глинистый суглинок.

Рис. 1.3

В холодное время года, при промерзании почвы, влага, которой она пропитана, превращается в лед, увеличивая свой объем на 3-9%.

Из-за огромной плотности нижних пластов грунта, увеличившаяся в объеме почва не может расширятся вниз, и она начинает давить вверх, оказывая на основание выталкивающие нагрузки вертикального и касательного воздействия.

Следствием пучения являются деформации оснований - ленточные и плитные фундаменты перекашиваются, стены покрываются трещинами, выпирают оконные и дверные рамы.

Конструктивные особенности возводимой постройки

Глубина заложения фундамента определяется с учетом следующих конструктивных особенностей возводимого строения:

- Наличие цокольного этажа либо подвального помещения;

- Наличие оснований под отдельно стоящее оборудование;

- Характер и сила нагрузок, которые здание будет оказывать на несущий фундамент (ветровые, снеговые и от массы сооружения);

Рис. 1.4

Глубина заложения фундамента СНИП

Требования и правила по определению глубины заложения железобетонных фундаментов приведены в нормативном справочнике СНиП № 20201-83 "Фундаменты зданий и сооружений".

В пункте 2.25 данного документа приведены формулы и таблицы, с помощью которых на практике можно рассчитать глубину заложения ЖБ фундаментов. Для этого потребуются такие исходные данные:

- Тип почвы;

- Ежемесячная и среднегодовая температура в регионе;

- Технический проект постройки;

- Глубина размещения грунтовых вод.

Рис . Глубина заложения ленточного фундамента исходя из глубины промерзания

Как и чем определить глубину заложения фундамента

Основное влияние на ГЗФ оказывает глубина промерзания почвы, так что расчеты по выявлению ГЗФ требуют предварительного определения данной величины и сопоставления полученного результата с нормативной таблицей.

Рис. 1.5

Для примера произведем расчет глубины заложения основания под дом из сруба, место строительства - Москва.

Рассчитываем нормативный показатель глубины промерзания почвы

Делается это по формуле:

- Dfn = d0√Mt

Где d0 - коэффициент, величина которого отличается для разных видов почвы:

- Глинистый и суглинистый грунт - 0,23;

- Супесь, мелкий песчаный грунт - 0,28;

- Средняя и крупная песчаная почва - 0,30;

- Скальной грунт - 0,34;

√Mt - это квадратный корень всех минусовых месячных температур в регионе за один календарный год. Узнать среднемесячные температуры в конкретных регионах России можно в приложении 5.1 к СниП №23-01-99 "Строительная климатология".

Для Москвы среднемесячные температуры будут следующими:

На основании таблицы определяем √Mt (суммируем только минусовые температуры): √5,6+1,1+1,3+7,1+7,8 = 4,78.

- Dfn = d0√Mt = 0,23*4,78 - 1,1 м.

Коэффициент 0,23 взяли для глинистой почвы и суглинка, которые преобладают в столице России.

Определяем расчетную глубину промерзания почвы под конкретным зданием

Расчетная ГПП, на основании которой будет определятся глубина заложения фундамента, высчитывается по формуле:

- Df = Kh*Dfn

В которой, Dfn - уже рассчитанная нами величина нормативного промерзания, а Kh - коэффициент, который отличается для отапливаемых и неотапливаемых зданий.

Для неотапливаемых помещений, если они расположены в регионах с плюсовой среднегодовой температурой (в Москве - +5,4) он всегда равен 1.1.

Коэффициент Kh для отапливаемых помещений вы можете узнать из нижеприведенной таблицы.

Таблица 1.2

Теперь мы можем определить расчетную глубину промерзания почвы в Москве под разными сооружениями:

- Отапливаемая постройка с неотапливаемым подвалом: Df = 1×1.1 = 1.1 м;

- Отапливаемая постройка с утепленным цоколем, без подвала: Df = 0.7×1.1 = 0.8 м;

- Неотапливаемая постройка, без подавала: Df = 1.1×1.1 = 1.21 м.

Определяем глубину заложения основания

Пользуясь данными таблицы соотношения уровня грунтовых вод и ГПГ мы можем определить оптимальную глубину заложения ЖБ основания, которая позволит свести к минимуму воздействующие на фундамент в холодное время года силы пучения.

Таблица 1.2

Ленточный фундамент глубина заложения

В зависимости от глубины заложения классифицируют два вида ленточных фундаментов - глубокого и мелкого заложения.

Ленточный фундамент глубокого заложения обустраивается на склонной к морозному пучению почве, из-за выталкивающих нагрузок которой любой другой фундамент бы деформировался. На таком фундаменте могут возводится тяжелые кирпичные дома, здания из сруба либо многоэтажные газобетонные постройки.

Рис. 1.6

В данной статье мы рассмотрим расчет глубины заложения фундамента для частного дома, согласно указаниям СП "Основания зданий и сооружений".

Глубина заложения фундаментов зависит от многих факторов, таких как рельеф поверхности, инженерно-геологические условия площадки под строительство, конструктивные особенности дома, глубина промерзания грунтов, глубина расположения подземных вод и другое.

Важность инженерно-геологических изысканий бесспорна, но для многих частных застройщиков эта процедура является дорогостоящей. Наши статьи будут ориентированы на людей, которые в силу каких-либо причин не могут себе позволить нанять геологов и проектировщиков, но желающих на готовых примерах разобраться с расчетами оснований, а также других элементов своего будущего дома.

Итак, приступим.

Определить глубину заложения фундамента в г.Москва. Рассмотрим несколько вариантов: неотапливаемый дом; отапливаемый дом без подвала с температурой в помещениях 20 о С и отапливаемый дом с неотапливаемым подвалом.

1. Первым делом нам нужно определить нормативную глубину сезонного промерзания грунтов (d fn), в метрах, которая определяется по формуле:

где d 0 - величина, в метрах, для:

Глин и суглинков - 0,23

Мелких и пылеватых песков, супесей - 0,28

Песков гравелистых, крупных и средней крупности - 0,3

Крупнообломочных грунтов - 0,34

Для неоднородного сложения грунтов d 0 определяется как средневзвешенное в пределах глубины промерзания.

M t - коэффициент, равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемых по таблице 5.1 СП "Строительная климатология"

Для Москвы:

Определяем M t:

M t =7,8+7,1+1,3+1,1+5,6=22,9

Тогда нормативная глубина промерзания для Москвы, где преобладают глины и суглинки, составит:

d fn =0,23 √22,9= 1,1м

Если вы не знаете, какие грунты залегают на вашем участке, то возьмите обычный ручной бур, который продается в строительных магазинах, и пробурите 1 отверстие в центре, а лучше 4 по углам будущей постройки. В основном на территории РФ встречаются именно пучинистые суглинки и глины. В СНиПе 1962 года не было величины d 0 , вместо него было одно значение 23см, т.е. 0,23 метра, поэтому не будет грубой ошибкой, если вы примете именно ее.

2. После того, как определили нормативную глубину промерзания, необходимо вычислить расчетную глубину промерзания (d f).

Для этого используется формула:

k h для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых зданий равен 1,1, кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой. В нашем случае годовая температура +5,4 о. Если у вас будет отрицательная годовая температура, то расчетную глубину промерзания для неотапливаемых зданий необходимо определять по СНиП "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах".

k h для отапливаемых зданий определяется по таблице:

|

Особенности сооружения |

Коэффициент k h при расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам, о С |

||||

|

20 и более |

|||||

|

Без подвала, с полами устраиваемыми: |

|||||

|

по грунту |

|||||

|

на лагах по грунту |

|||||

|

по утепленному цокольному перекрытию |

|||||

|

С подвалом или техническим подпольем |

|||||

Примечание: В отапливаемых зданиях с холодным подвалом с отрицательной среднезимней температурой k h =1

Считаем расчетную глубину промерзания:

Неотапливаемое в зимний период здание d f = 1,1*1,1= 1,21м. Округляем в большую сторону и принимаем d f =1,25м

Отапливаемое здание без подвала, с полами по утепленному цокольному перекрытию: d f = 0,7*1,1= 0,77м. Принимаем d f =0,8м

Отапливаемое здание с холодным подвалом с отрицательной температурой d f = 1*1,1= 1,1м. Принимаем 1,1м.

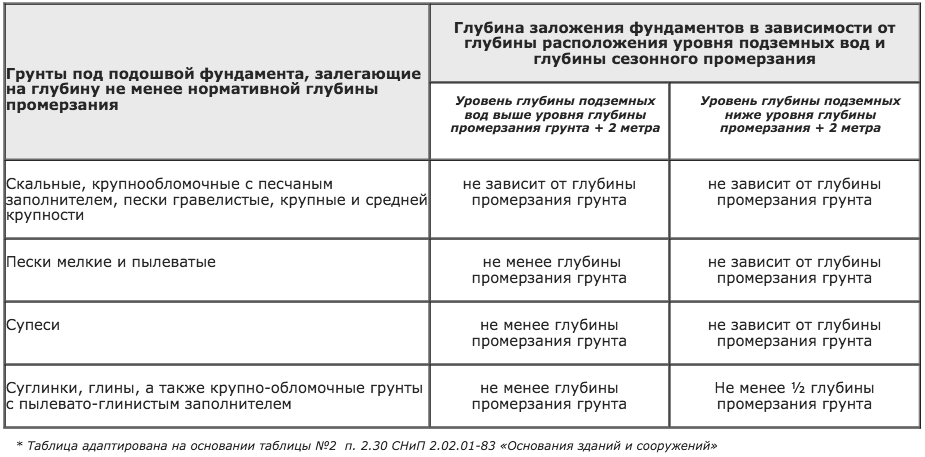

3. Определяем глубину заложения фундамента по условиям недопущения морозного пучения по таблице ниже, в зависимости от расположения уровня грунтовых вод (УВГ).

|

Грунты под подошвой фундамента |

Глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины расположения подземных вод d w , м, при |

|

|

Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности |

||

Основа строения – надежное основание. Оно воспринимает действующие нагрузки, равномерно распределяет их по поверхности грунта, а также теплоизолирует помещения и защищает их от проникновения влаги. В результате обеспечивается долговечность и устойчивость здания, а также исключается вероятность растрескивания коробки. На этапе проектирования важно квалифицированно выбрать тип основания, определить характеристики. Определяющий параметр – глубина фундамента, зависящая от типа основания и ряда других факторов. Остановимся на этих вопросах детально.

Глубина заложения фундамента зданияЧто такое глубина заложения фундамента

Планируя постройку дома, не всегда имеется возможность воспользоваться услугами профессиональных проектировщиков. Частным застройщиком самостоятельно приходится решать комплекс вопросов, связанных с проектированием. На этом этапе важно правильно выбрать фундаментную базу, а также определить ее параметры, в том числе и глубину фундамента.

Глубина заложения фундамента – это уровень расположения подошвы основы относительно нулевой отметки. Определяя величину параметра, изучите особенности строительной площадки, проанализируйте характер грунта, рельеф местности, учтите конструкцию возводимого здания и климатические условия.

От правильно выполненных расчетов зависит :

- срок эксплуатации строения;

- концентрация влаги в помещении;

- устойчивость коробки здания;

- целостность стен;

- комфортный микроклимат внутри постройки.

При поверхностном подходе создается впечатление, что определение глубины заложения – простая задача. Однако существует определенная методика, с которой следует детально ознакомиться.

Стандартная формула для расчет глубины заложения фундамента:

Hp = mtmHн , где:

- Hн - глубина промерзания грунта.

- mt – 0,7-1, коэффициент влияния тепла здания на промерзание грунта у наружных стен.

- m – 1,1, коэффициент условий работы.

Расчет глубины заложения фундамента

Расчет глубины заложения фундамента

Глубина заложения фундамента – определяющие факторы

На какую глубину следует закладывать фундамент

На какую глубину следует закладывать фундамент Определяя тип будущего фундамента, и принимая решение о заглублении опорной конструкции, учтите условия, в которых будет эксплуатироваться здание.

Важно обратить внимание на следующие моменты :

- геологические аспекты;

- воздействие климатических факторов на глубину фундамента;

- влияние конструктивных особенностей здания на уровень заложения фундамента.

До начала выполнения расчетов и выбора типа фундамента необходимо :

- выполнить мероприятия по анализу почвы на участке строительства;

- изучить ландшафт, а также тщательно расчистить строительную площадку;

- разработать план строения и рассчитать массу строительных конструкций.

На стадии сбора информации об особенностях строительной площадки следует проанализировать ряд факторов :

- характер грунта на различной глубине;

- среднестатистический объем осадков на протяжении года;

- уровень расположение водоносных слоев;

- глубину замерзания почвы;

- колебания высоты и особенности рельефа на стройплощадке.

Виды фундаментов по способу заглубления

Виды фундаментов по способу заглубления Решение о виде фундамента и уровне его закладки принимают с учетом следующих моментов :

- особенностей здания, заложенных в проекте;

- массы строения;

- наличия цокольного помещения;

- уровня расположения подземных коммуникаций.

Средняя температура в этой местности на протяжении года и особенности климата также влияют на размер приямка под основание.

Определяя, от чего зависит глубина закладки опорных конструкций, следует обратить внимание на климатические факторы :

- для зданий, строительство которых планируется в южных широтах, необходимо обеспечить минимальное смещение подошвы траншеи от уровня почвы на 0,6 м;

- при выполнении строительных мероприятий в условиях холодного климата уровень заглубления фундаментной подошвы в почву может достигать 1,5 м.

Характер почвы оказывает серьезное влияние на глубину заложения фундамента. Чтобы правильно выполнить расчет глубины заложения фундамента следует квалифицированно определить тип почвы.

Для каждого вида грунта уровень замерзания отличается :

- сильнопучинистые грунты, к которым относятся супесчаные, суглинистые и глинистые почвы, промерзают до уровня 0,5–1 м;

- среднепучинистые песчаные почвы, содержащие включения глинистых частиц и песчаной фракции замерзают на глубину 0,6–2 м;

- не склонные к пучению почвы, содержащие песчаные частицы, супесь, суглинки и глинистые включения имеют повышенный до 1–3 м уровень промерзания.

Фактор глубины промерзания земли при закладке фундамента

Фактор глубины промерзания земли при закладке фундамента На склонность грунта к морозному пучению влияют следующие факторы :

- концентрация влаги в почве;

- уровень расположения подземных вод во время промерзания.

Ошибка в выполнении расчетов может привести к деформации основания.

В результате этого возможны отрицательные моменты :

- усадка строения;

- появление трещин на стенах;

- нарушение общей устойчивости здания.

Наряду с характером грунта и уровнем промерзания, немаловажным фактором является рельеф местности. В строительных нормах содержатся требования по выравниванию площадки до начала строительства. Однако для участков, расположенных на наклонной местности, а также на скалистой почве не всегда имеется возможность разровнять участок застройки. В данной ситуации минимальный уровень заложения основания определяется по нижней точке наклонной площадки. Для таких условий отдают предпочтение свайной основе, а также винтовой, которая также не боится перепадов высот.

Проанализировав природные факторы, особенности здания и определив характер грунта, необходимо определиться с конструкцией фундаментной основы для будущего дома.

Факторы воздействующие на фундамент здания

Факторы воздействующие на фундамент здания Возможны следующие варианты :

- мелкозаглубленный или глубокозаглубленный ленточный фундамент;

- столбчатое основание в виде свай или железобетонных колонн;

- плитная конструкция основы строения.

При правильном определении уровня закладки основы, данные виды оснований имеют повышенные показатели надежности, и обеспечивает высокую несущую способность. Рассмотрим особенности различных типов оснований, и изучим рекомендации профессионалов.

Каждый вид фундамента имеет свои конструктивные особенности. Фундаментные основы предназначены для строительства зданий на определенных видах грунтов с разной степенью пучинистости. Вместе с тем для различных видов фундаментных оснований имеются проверенные на практике общие рекомендации. Они помогут правильно выполнить расчет глубины заложения фундамента для одноэтажного строения, двухэтажного дома, подсобной постройки, гаражного помещения или бани.

Минимальная глубина заложения фундамента

Минимальная глубина заложения фундамента

- минимальное расстояние от нулевой отметки до фундаментной подошвы должно составлять 50 см. При осуществлении строительства на скальных породах допускается уменьшенная глубина заложения;

- одинаковый уровень расположения фундаментных подошв рядом находящихся строений. Это обеспечивает устойчивость зданий и предотвращает непредвиденные деформации;

- высотный перепад между подошвой основания и несущим слоем почвы должен составлять не меньше 10–20 см. Это позволит передать нагрузку от массы строения на твердую грунтовую основу;

- желательно производить закладку фундамента выше зоны прохождения водоносных слоев. В таком случае отпадет необходимость в сооружении дренажной системы;

- при выполнении строительных мероприятий на площадках со слоистыми грунтами, основание должно опираться на почвенные слои с одинаковой степенью сжатия. Это предотвратит неравномерную осадку частей здания;

- глубина заложения фундамента должна превышать уровень замерзания почвы на 15–20%. Это позволит избежать отрицательного влияния на фундаментную основу морозного пучения и предотвратит усадку строения.

Нецелесообразно рыть котлован, траншею или приямок с повышенной глубиной. Это не повысит надежность основы, вызовет перерасход строительных материалов, а также увеличит площадь поверхности, на которую будет оказывать отрицательное влияние подземные воды и пучинистые почвы.

Остановимся детально на особенностях каждого вида фундамента.

Основа ленточного типа

Основание ленточного типа пользуется популярностью в частном строительстве. По сравнению с цельными железобетонными плитами, ленточная конструкция требует меньших денежных расходов и трудовых затрат. Основа ленточного типа выполнена в виде бетонного контура, усиленного стальной арматурой. Он повторяет конфигурацию стен и внутренних перегородок здания. Железобетонная лента воспринимает нагрузки от массы здания и равномерно распределяет их на почву через поверхность фундаментной подошвы.

Пример заложения ленточного основания

Пример заложения ленточного основания Область применения данной конструкции :

- однородные почвы;

- слабопучинистые грунты.

На влагонасыщенных и неоднородных грунтах, а также глинистых почвах не рекомендуется сооружать основу ленточного типа.

Глубину заложения железобетонной ленты определяют по следующим параметрам :

- степени промерзания грунта;

- уровню подземных вод;

- концентрации влаги в почве.

С повышением глубины промерзания и близости расположения водоносных слоев повышается вероятность морозного пучения грунта, оказывающего отрицательное влияние на прочность основы.

С целью уменьшения влияния этих факторов производится заложение фундамента на различную глубину :

- низ мелкозаглубленной основы, расположенной на малопучинистых почвах, располагается на расстоянии 50–60 см от нулевой отметки;

- подошвы среднезаглубленного и глубокозаглубленного оснований располагаются на уровне от 75 см до 150 см в зависимости от типа почвы.

В условиях холодного климата и северных районов предельный уровень заглубления не превышает 1,8–2 м.

Фундамент столбчатой конструкции

Схема устройства столбчатого фундамента из кирпичной кладки по деревянной балке

Схема устройства столбчатого фундамента из кирпичной кладки по деревянной балке Столбчатая основа используется для одноэтажных строений, имеющих небольшой вес. Ей отдают предпочтение в ситуациях, когда необходимо при небольшом уровне затрат соорудить легкий фундамент. Конструкция представляет собой группу опорных колонн, которые изготовлены из железобетона. Они устанавливаются на угловых участках здания, а также в зонах пересечения капитальных стен и внутренних перегородок. Для повышения нагрузочной способности оголовки опор объединяются железобетонным ростверком.

Достоинства конструкции :

- дешевизна;

- простота обустройства;

- возможность сооружения на проблемных почвах.

Столбчатые опоры формируются из кирпича или путем бетонирования. В нижней части опорных колонн формируется песчано-гравийная подушка.

Имеются определенные ограничения :

- не рекомендуется сооружать столбчатую основу на почвах, склонных к сдвигам;

- запрещается использовать железобетонные столбы для опор тяжелых строений;

- нельзя строить здания на слабонесущих торфяных и глинистых почвах.

Глубина заложения столбчатых опор – 0,2–0,3 м ниже уровня промерзания. Средняя глубина столбчатой основой для одноэтажного строения из кирпича, сооружаемого на стабильном грунте, составляет 80 см.

Плитное основание

Цельная железобетонная плита отличается повышенным запасом прочности, высоким уровнем надежности и длительным периодом эксплуатации. Однако она требует повышенных трудовых и денежных затрат на ее сооружение. Плитный фундамент снижает воздействие массы здания на грунт и популярен на слабых почвах.

Уровень заглубления монолитной плиты из армированного бетона различный :

- мелкозаглубленная плита закладывается на предварительно уплотненную гравийно-песчаную подушку на глубину 0,2–0,5 м;

- расстояние от нулевой отметки до нижнего края глубокозаглубленной фундаментной плиты может достигать одного метра.

Принятие решения о глубине фундамента производится индивидуально, с учетом массы строения, особенностей почвы и климатических условий.

Подводим итоги

Самостоятельное определение глубины заложения фундамента – серьезная и ответственная задача. Главное правило при выполнении расчетов – грамотный подход, который обеспечит устойчивость оснований и долговечность строений. Желательно воспользоваться услугами профессиональных проектировщиков и опытных строителей, которые учтут все факторы и правильно рассчитают глубину фундамента.

Любая постройка нуждается в качественном, надежном, правильно спроектированном и обустроенном основании – фундаменте. Он является опорной площадкой, принимающей на себя и обеспечивающей распределение как нагрузок, создаваемых зданием, так и сил воздействия грунта, атмосферных явлений и прочих внешних факторов.

Одним из важнейших этапов проектирования опорной конструкции, вне зависимости от ее разновидности, является определение требуемой глубины заложения. Многие застройщики ошибочно полагают (и многочисленные инструкции, составленные неквалифицированными авторами, лишь усугубляют положение дел), что глубину заложения фундамента нужно определять, ориентируясь исключительно на уровень промерзания грунта. Да, это один из наиболее значимых показателей, но в действительности факторов, требующих учета и анализа, гораздо больше: особенности постройки, инженерно-геологические условия, рельеф площадки, уровень прохождения подземных вод и т.д.

Способы закладки фундамента

Знание методики определения необходимой глубины заложения опоры позволит вам спроектировать и получить в итоге максимально надежную конструкцию, способную служить десятки лет безо всяких проблем и нареканий. Даже если вы планируете поручить обустройство опоры сторонним специалистам, разобравшись в нюансах рассматриваемого расчета, вы сможете проконтролировать правильность выполняемых ими действий, т.к. неверный выбор глубины заложения в будущем приведет к катастрофическим последствиям – начнутся процессы деформации и последующего разрушения опоры, а вместе с ней и вышестоящего здания.

Следуя элементарной логике, можно прийти к примерно такому выводу: чем глубже заложишь фундамент, тем лучше он будет противостоять всевозможным воздействиям, и тем дольше прослужит. На практике ситуация обстоит иным образом. Далее вам предлагается ознакомиться с самыми популярными мифами о глубине заложения фундамента и узнать, как нужно делать правильно.

Глубже строишь – дольше служит

Даже опытные труженики сферы строительства нередко заблуждаются, полагая, что внушительная глубина заложения при любых обстоятельствах является гарантией надежности и долговечности конструкции. В некоторых ситуациях это срабатывает, но не стоит думать, что большая глубина заложения основания будет являться 100%-м залогом высокой прочности опоры.

На практике обязательно выполняется квалифицированный и довольно объемный расчет, предполагающий предварительное проведение инженерно-геологических исследований, определение типа почвы на участке, нахождение уровня прохождения грунтовых вод и т.д. Многое зависит и от конструктивных особенностей возводящегося здания (материал, число этажей, надстройки и т.п.). К примеру, к фундаменту для бани при прочих равных условиях будут предъявляться менее строгие требования, нежели к опоре, рассчитанной на использование в комплексе с жилым домом, но к определению оптимальной глубины заложения нужно одинаково ответственно и грамотно подходить в обоих случаях.

Полезный совет! Вышеперечисленные моменты интересным и понятным простому обывателю языком подробно изложены в книге «Не зарывайте фундаменты вглубь» под авторством В.С. Сажина. Рекомендуем к ознакомлению.

Файл для скачивания – В.С. Сажин «Не зарывайте фундаменты вглубь». Расчеты, таблицы, конструкция фундаментов, правила выбора опорных конструкций, правила армирования

Одна лишь глубина важна?

Как отмечалось, фундамент не во всех ситуациях должен быть заглубленным, даже если строительство ведется на не самом спокойном грунте – существуют строительные технологии, позволяющие увеличить твердость и плотность практически любой почвы. Ввиду этого, если запланировано строительство компактной частной бани, а не огромного жилого дома, в «закапывании денег в землю» не будет никакого смысла.

Наряду с этим, должны учитываться характерные особенности строительной площадки. К примеру, распространенной проблемой является высокое прохождение грунтовых вод. В случае возведения бани, этот вопрос можно решить посредством обустройства эффективного дренажа вокруг опорной конструкции, а не за счет заглубления фундамента.

Еще одной распространенной проблемой являются оползни. Наличие таковых может привести к катастрофическим последствиям в виде провисания, деформации и разрушения опорной конструкции. В данном случае целесообразнее будет заняться укреплением грунта, а не фундамента.

К примеру, в случае с песчаными грунтами хорошо проявляет себя технология силикатизации, предполагающая обработку грунта вокруг опорной конструкции с помощью смеси, включающей равные доли воды и жидкого стекла. Увлажненный таким составом песок тщательно утрамбовывается. В результате грунт становится более прочным.

Еще один эффективный способ предполагает использование специальных химических реагентов. В данном случае на строительной площадке пробуриваются небольшие скважины, через полученные углубления в землю вливаются смоляные составы, что приводит к эффективному упрочнению слабого грунта с минимальными финансовыми затратами.

Нормативно-технические положения

Положения в отношении оптимальной глубины заложения опорных конструкций закреплены соответствующей нормативной документацией. В данном случае это СНиП под номером 2.02.01-83.

Файл для скачивания. СНиП 2.02.01-83. СП 22.13330.2011. ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.

От чего зависит глубина заложения опорных конструкций?

На этом этапе проектирования внимание уделяется следующим моментам:

- назначению и габаритам постройки, которая будет возводиться на опоре;

- уровню нагрузок, создаваемых строением;

- глубине обустройства опорных конструкций ближайших и примыкающих зданий;

- уровню прохождения инженерных коммуникаций;

- особенностям рельефа местности;

- значимые инженерно-геологическим особенностям строительной площадки. Сюда входят: свойства почвы, особенности имеющихся напластований и т.п.;

- гидрогеологическим особенностям местности и характеру их потенциальных изменений при проведении строительных работ и в ходе последующей эксплуатации конструкции;

- вероятности размыва почвы у опорных конструкций, возводящихся неподалеку от водоемов;

- показателю уровня сезонных промерзаний почвы.

При определении этого значения используется усредненный показатель наибольших ежегодных глубин промерзания. Для правильного проведения расчета нужно брать сведения, полученные в ходе минимум 10-летнего наблюдения. Непосредственно для наблюдений выбирается ровная не заснеженная площадка. Уровень грунтовых вод, при этом, должен быть ниже по отношению к показателю сезонного промерзания почвы.

Если результаты многолетних наблюдений отсутствуют (а именно так зачастую и случается) выполняются соответствующие теплотехнические расчеты. Для регионов, на территории которых почва не промерзает больше чем на 250 см, допустимо использование следующей формулы определения нормативного показателя глубины промерзания.

Коэффициент Mt в вышеприведенной формуле указывает на суммарное значение абсолютных среднемесячных минусовых температур зимой для конкретного региона. Эту информацию следует уточнить индивидуально, обратившись в ближайшую гидрометеорологическую станцию или ознакомившись с соответствующей справочной информацией.

Коэффициент d0 определяется по типу почвы на участке. Зависимость следующая:

- глинистые и суглинистые грунты – 0,23 м;

- пылеватые, мелкопесчанистые и супесные грунты – 0,28 м;

- средние, крупные, а также гравелистые пески – 0,3 м;

- крупнообломочные – 0,34 м.

Что такое расчетная глубина промерзания?

Для ее нахождения используется следующая формула.

Коэффициент dfn здесь указывает на нормативную глубину промерзания (руководство по определению этого показателя приводилось выше).

Показатель kh является коэффициентом, отсылающим к воздействию теплового режима строения. В случае с наружными опорными конструкциями отапливаемых зданий этот параметр берется из следующей таблицы.

При обустройстве же оснований неотапливаемых зданий данный коэффициент принимается равным 1,1.

Определение показателя расчетной глубины промерзания осуществляется в соответствии с теплотехническим расчетом и в тех ситуациях, когда опорная конструкция укомплектовывается постоянной теплоизоляцией. Также данное положение актуально для ситуаций, когда особенности температурной эксплуатации возводящегося здания могут оказывать значимое воздействие на температурные показатели почвы, к примеру, в случае с банями.

Показатель глубины заложения, актуальный для отапливаемых конструкций, также принимается в случае возведения внешних и внутренних оснований. Во втором случае расчетный показатель промерзания во внимание не принимается.

Расчетное значение также может не учитываться, если:

- основание обустраивается на мелкопесчанистом грунте и в ходе исследований был подтвержден факт отсутствия пучинистости, а также в ситуациях, когда предварительные исследования и последующие расчетные мероприятия позволили установить, что деформационные процессы, возникающие в ходе промерзания-оттаивания грунта, не оказывают отрицательного воздействия на эксплуатационную пригодность конструкции;

- запланировано проведение соответствующих мероприятий, направленных на исключение промерзания почвы.

Для нахождения глубины обустройства опорных конструкций отапливаемых зданий, планировка которых включает необогреваемые подполья и подвальные помещения, используйте следующую таблицу. Считайте от пола первого этажа до подвала.

От теории к практике

Ранее вы имели возможность ознакомиться с перечнем факторов, принимаемых во внимание в процессе проектирования фундамента, а также получили теоретическое представление об основных расчетных мероприятиях на этапе планирования основания. Теперь вам предлагается узнать, как проводится определение оптимальной глубины заложения на практике.

На что обращаем внимание?

Ранее приводился довольно обширный перечень факторов, определяющих оптимальную глубину заложения фундамента. На практике застройщики обращают внимание лишь на некоторые из них. Об этом в таблице.

Таблица. Факторы, определяющие глубину заложения

| Факторы | Пояснения |

|---|---|

| В ходе изучения инженерно-геологических условий определяется слой грунта, способный взять на себя функции естественного несущего основания для опорной конструкции. На практике при определении глубины заложения придерживаются нижеперечисленных правил: Глубина заложения – от 50-70 см; Заглубление опорной конструкции в естественный несущий слой – от 10-20 см; По возможности опорное основание закладывается ниже по отношению к грунтовым водам. Соблюдая это правило, застройщик избавляет себя от необходимости сооружения водоотлива. При этом будут отсутствовать нарушения природной структуры почвы. Если возможность заглубиться ниже уровня грунтовых вод ввиду каких-либо обстоятельств отсутствует, прибегают к обустройству водоотлива, шпунтованного крепления стенок ямы, в результате чего величина суммарных затрат на проведение необходимых земляных работ существенно возрастает. |

|

| Среди значимых климатических факторов, имеющих наибольшее значение при установлении глубины заложения опорных конструкций различного назначения, выделяют, во-первых, глубину промерзания почвы на участке, во-вторых, особенности оттаивания грунта, связанные, прежде всего, с уровнем прохождения подземных вод. Некоторые типы грунтов в процессе промерзания поддаются пучению, т.е. увеличивают свой объем. В подобных условиях фундамент строения должен быть заложен строго ниже точки глубины промерзания. К появлению упомянутого морозного пучения приводит преимущественно перемещение влаги, содержащейся в нижележащих грунтовых слоях, к фронту промерзания. Ввиду этого, большое значение при определении оптимальной глубины обустройства опорной конструкции должно уделяться показателю уровня прохождения подземных вод в холодный период года. К категории пучинистых относятся пылевато-глинистые грунты и разновидности грунтов, состоящие из мелкого и пылеватого песка. При выполнении строительных работ на таких почвах, глубину обустройства опоры определяют по показателю уровня промерзания, если подземные воды проходят менее чем на 200 см ниже точки промерзания. |

|

| Среди значимых конструктивных особенностей возводящегося строения, влияющих на итоговое значение глубины заложения основания, выделяют: Наличие цокольных/подвальных помещений и их габариты; Наличие приямков и их размерные характеристики; Наличие и габариты опорных конструкций для различного оборудования, к примеру, банной печи; Наличие подземных коммуникаций и их габаритные характеристики; Характер нагрузок, поступающих на опорную конструкцию, и их величину. Как правило, при наличии подземных помещений опорные конструкции заглубляют на 50 см ниже пола таковых. В случае обустройства столбчатой опорной конструкции, упомянутый показатель может увеличиваться до 150 см. |

Важно! После определения оптимальной глубины заложения по всем значимым факторам, выбирается наибольший найденный показатель, и именно он используется в качестве расчетного.

Существует довольно много разновидностей опорных конструкций, среди которых наибольшее распространение в частном строительстве получили ленточный, столбчатый и плитный фундаменты. Далее вам предлагается ознакомиться с рекомендациями в отношении оптимальной глубины заложения каждого из них.

Ленточные опоры

Фундамент ленточного типа занимает первое место по популярности среди частных застройщиков. Такие конструкции характеризуются более легким возведением и меньшими финансовыми затратами, если сравнивать с монолитными плитными опорами.

Конструкция ленточного основания представляет собой армированную бетонную полосу, обустраиваемую под стенами и перегородками строения. Основание принимает нагрузки, создаваемые вышестоящим строением, и обеспечивает их равномерное распределение на грунт.

Важно! Показатель несущей способности почвы на участке должен превышать нагрузки, передаваемые фундаментной конструкцией от здания. Сведения в отношении необходимых подробно освящались в соответствующей публикации.

Основание ленточного типа подходит для использования на однородных грунтах с отсутствующей либо слабовыраженной пучинистостью. Лучше, чтобы грунтовые воды проходили как можно ниже. Не рекомендуется обустраивать бетонные ленты на подтапливаемых территориях.

Рассматриваемый фундамент запрещен к использованию на торфяных и прочих биогенных органических почвах. Также от применения такой конструкции следует воздерживаться, если строительный участок располагается на неоднородной почве либо на стыке различающихся типов грунтов. Не рекомендуется использовать ленточный фундамент на водонасыщенном пылеватом песчаном грунте и водонасыщенных глинистых грунтах.

При определении конфигурации и геометрических параметров опорного основания нужно учитывать нижеперечисленные факторы:

- нагрузки, создаваемые вышестоящим зданием;

- характеристики почвы (пучинистость, показатели несущей способности);

- климат на местности;

- свойства строительных материалов.

Минимально допустимую глубину обустройства ленточной опорной конструкции определяют по уровню промерзания почвы, высоте залегания подземных вод, а также особенностям пучинистости грунта. Зависимость следующая: чем глубже промерзает грунт и чем ближе вода проходит к поверхности, тем сильнее пучинистость почвы, и тем более выраженное воздействие оказывается на опору снизу. Под воздействием данных сил основание будет сдавливаться и выталкиваться вверх. Для уменьшения интенсивности выраженности этих воздействий и осуществляется заглубление фундамента.

Полезный совет! Помимо заглубления опорной конструкции, выраженность показателей морозного пучения почвы может регулироваться посредством обеспечения теплоизоляции опоры, монтажа несъемной теплозащищенной опалубки на этапе обустройства фундамента, а также путем обеспечения водоотведения и организации дренажа, уплотнения грунта, его частичной либо полной замены.

В соответствии с актуальными строительными нормами, наименьшее допустимое заглубление ленточной бетонной опоры на всех малопучинистых и непучинистых почвах (за исключением глинистого и скального грунтов) составляет 450 мм. При работе на скальном грунте, ввиду физической невозможности обеспечения значительного заглубления, допускается обустройство опорной конструкции непосредственно на поверхности почвы. При обустройстве ленточной опорной конструкции на глинистых почвах и прочих грунтах пучинистого типа, основание заглубляется минимум на 750 мм (в среднем выдерживают 90-100-сантиметровый показатель).

Если грунт чрезмерно мягкий и присутствует вероятность его подвижности (в эту группу входят водонасыщенные почвы, супеси, пески), а также при низких показателях несущей способности поверхностных грунтовых слоев, ленточный фундамент может быть заглублен до уровня расположения шаров грунта, характеризующихся стабильными свойствами и более высокой несущей способностью.

В качестве ориентиров можете использовать значения, приведенные в следующей таблице.

| Расчетная глубина промерзания условно непучинистого грунта | Расчетная глубина промерзания слабо пучинистого грунта твердой и полутвердой консистенции | |

|---|---|---|

| до 2 метров | до 1 метра | 0,5 м |

| до 3 метров | до 1,5 метров | 0,75 м |

| более 3 метров | от 1,5 до 2,5 метров | 1 м |

| от 2,5 до 3,5 метров | 1,5 м |

Полезный совет! Вне зависимости от условий на местности, максимальным допустимым показателем заглубления в экономическом и в целом разумном плане является 250 см.

Если фундамент обустраивается на песчаном непучинистом грунте, на показатель глубины промерзания можно не обращать внимания. Также избавиться от зависимости с глубиной промерзания можно при обеспечении вертикального утепления фундамента и горизонтальной теплоизоляции грунта.

Приведенные выше значения могут претерпевать изменения, если грунтовые воды располагаются относительно близко к поверхности. При таких обстоятельствах фундамент придется заглублять на более существенный уровень. Можете ориентироваться на значения, приведенные в следующей таблице.

Владельцам участков, расположенных на пучинистых почвах с высокими грунтовыми водами, следует подумать над использованием другой опорной конструкции, к примеру, свайно-ростверковой. Такому основанию не страшны грунтовые воды и морозные пучения.

Показатели нормативной глубины промерзания представлены в таблице.

В основе этой конструкции – опорные столбы, обустраиваемые в углах строения и на пересечениях стен и перегородок. При необходимости дополнительные опоры сооружаются под тяжелыми простенками, массивными балками и в прочих участках, характеризующихся увеличенной нагрузкой.

В целях обеспечения равномерности распределения нагрузок, создаваемых вышестоящим строением, а также организации работы столбов в качестве цельной опорной конструкции и для увеличения устойчивости фундамента к воздействующим на него силам, обустраивается ростверк, представленный обвязочными балками, соединяющими элементы опорной конструкции.

- при возведении строений, не имеющих подвальных помещений;

- при строительстве зданий с легкими стенами, выполненными по каркасной, щитовой и подобным технологиям;

- при возведении кирпичных стен при наличии необходимости обеспечения глубокого заложения;

- при более высокой устойчивости столбчатого фундамента к осадочным процессам в почве (по сравнению с другими разновидностями фундаментов);

- при необходимости максимального минимизирования выраженности сил морозного пучения (столбы в меньшей степени подвержены упомянутому явлению по сравнению с ленточными и плитными конструкциями);

- при прочих условиях, когда использование ленточного фундамента является экономически невыгодным или нецелесообразным ввиду каких-либо обстоятельств.

Столбчатая опорная конструкция имеет ряд преимуществ.

Во-первых, на ее обустройство обычно затрачивается не более 20% от расходов на весь дом (для сравнения, в случае с фундаментами других типов этот показатель может возрастать до 30% и более).

Во-вторых, через отдельные опоры происходит более эффективное распределение нагрузок, нежели посредством сплошного ленточного основания. Столбы обеспечивают равнозначные показатели давления на почву, в результате чего отмечается уменьшение выраженности осадки по сравнению с ранее рассмотренными ленточными конструкциями. Благодаря этому появляется возможность уменьшения суммарной площади основания.

Опорно-столбчатая конструкция – фото

При определении оптимального показателя глубины заложения столбов, обращают внимание на нижеперечисленные факторы:

- глубину промерзания почвы. Этот параметр остается значимым при проектировании любого фундамента. В идеале столбы должны быть заглублены на 20-30 см ниже упомянутой отметки, но необходимость в этом возникает не всегда. Исключительные случаи будут рассмотрены отдельно;

- тип грунта и особенности его состава. Лучший вариант – песчаный грунт. Вода практически мгновенно проходит через такую почву, плюс ее несущая способность сохраняется на очень высоком уровне. От строительства на торфяниках и илистых грунтах следует воздерживаться. Единственный возможный вариант в данном случае сводится к частичной (еще лучше – полной) замене имеющейся почвы песчаником;

- глубину залегания подземных вод. Этот момент определяется в ходе соответствующих предшествующих исследований. Практически 100%-м подтверждением высокого уровня грунтовых вод может служить наличие поблизости любого природного водоема. В данном случае прибегают к организации систем дренажа или устройству гидроизоляции.

Помимо природных факторов, проектировщик должен обращать внимание на нижеперечисленные положения:

- предполагаемый вес готового строения;

- вес опорных столбов;

- вес предметов внутреннего обустройства постройки и находящихся в ней людей;

- временные нагрузки, к примеру, снег.

Наиболее выраженное отрицательное воздействие на опорные конструкции оказывают силы морозного пучения. Ввиду этого, строительству практически любого фундамента предшествует оценка степени пучинистости грунта. Большинство застройщиков придерживается принципа, в соответствии с которым при работе на грунтах пучинистого типа фундаменты закладываются в среднем на 200-300 мм ниже расчетного показателя глубины промерзания в холодное время года. Наряду с этим, возведение малонагруженных построек, к примеру, таких как частная баня, имеет свои исключительные особенности.

Фундаменты подобных строений подвергаются силам пучения, в большинстве случаев превосходящим общие нагрузки, создаваемые вышерасположенным строением. Из-за такой разности по итогу и происходят разнообразные деформации опоры.

Ввиду этого, планируя постройку бани или любого другого здания без подвального помещения на грунте, склонном к сезонному пучению, лучше отдавать предпочтение незаглубленной либо мелкозаглубленной разновидности опорной конструкции.

Мелкозаглубленными называют опоры, глубина заложения которых составляет 50-70% от нормативного показателя промерзания почвы. К примеру, в соответствии с нормативным показателем грунт промерзает на 150 см. В данном случае мелкозаглубленный фундамент надо заглублять минимум на 75 см.

Если грунт является пучинистым и глубоко промерзает, придется делать заглубленную опорную конструкцию, обустраиваемую, как уже отмечалось, в среднем на 20-30 см ниже точки промерзания. При таких обстоятельствах хорошо себя показывают сборные и монолитные столбы из армированного бетона. Подобные конструкции в незначительной мере подвержены воздействию сил пучения.

Если для обустройства опор применяются камни, неармированный бетон, мелкие блоки, кирпич, стены фундамента должны сужаться кверху – благодаря этому будет, во-первых, обеспечено равномерное распределение нагрузок, создаваемых строением, во-вторых, уменьшен расход строительных материалов.

Среди дополнительных мер, способствующих уменьшению выраженности сил морозного пучения, следует отметить нижеперечисленные положения:

- покрытие боковин столбов материалами, способствующими уменьшению трения почвы. К числу таких материалов относятся разнообразные пластичные смазки, полимерные пленки, эпоксидные смолы, битумные мастики и т.д.;

- утепление верхнего шара грунта вокруг опорной конструкции. Прекрасным вариантом является сооружение утепленной отмостки.

Есть ряд ограничений, наличие которых является прямым противопоказанием к применению столбчатых опор.

- Во-первых, столбчатый фундамент нельзя использовать на слабых грунтах, а также почвах, склонных к горизонтальным подвижкам, т.к. столбы характеризуются малой стойкостью к опрокидываниям. Чтобы нивелировать боковые сдвиги, обустраивается жесткий армированный ростверк. В случае его применения затраты на возведение столбчатого фундамента практически уровняются с расходами на заливку армированной ленты.

- Во-вторых, столбы лучше не обустраивать на участках, расположенных на слабонесущих (торфяных, водонасыщенных глинистых и т.п.) грунтах, в особенности в случае возведения тяжелых домов (с использованием железобетонных плит перекрытия, с кирпичными стенами толщиной от 50 см и т.д.).

- В-третьих, лучше не строить ничего на столбчатых опорах, если участок расположен в местности с существенными перепадами высот (более 200 см).

На участках со сложным рельефом столбчатое основание – не лучший вариант

Плитные опоры

Монолитная плитная опорная конструкция характеризуется высокими показателями надежности, прочности и долговечности, но и требует соответствующих трудовых и материальных вложений на обустройство. Применение таких опор является целесообразным при работе на слабых разновидностях грунтов, к примеру, почвах с высоким содержанием органики.

В случае использования плиты отмечается уменьшение давления на почву. Происходит это по той причине, что плита опирается на основание всей поверхностью, благодаря чему обеспечивается равномерное распределение нагрузок, создаваемых вышестоящим строением.

На плитном фундаменте можно строить здания из любых материалов. В особенности часто подобные опоры выбираются для применения в комплексе с каменными конструкциями, т.е. строениями, возведенными из блоков, кирпичей и т.п.

Как и в случае с вышерассмотренными разновидностями оснований, глубину заложения определяют в соответствии с характерными особенностями грунта и нагрузками, создаваемыми строением: чем они выше, тем толще делается плита и тем глубже она закладывается.

Плитные фундаментные конструкции не заглубляют до уровня промерзания. Незаглубленные опоры и вовсе возводят на уровне грунта. В строительной практике получила популярность т.н. «плавающая плита» – такой фундамент заглубляется максимум до 1 м, а силами нижележащего утрамбованного песчано-гравийного слоя обеспечивается видимость «плавающей» железобетонной плиты. Такая конструкция характеризуется большей устойчивостью к деформационным воздействиям со стороны грунта.

Наибольшей же популярностью пользуется мелкозаглубленная разновидность плитного фундамента, закладываемая на глубину 200-500 мм. Под плитой обустраивается уплотненная «подушка» из песка и щебенки суммарной толщиной порядка 30 см. Плита армируется по всей площади. Подобная конструкция характеризуется высокой стойкостью к переменным нагрузкам, возникающим при перепадах температуры и приводящим к пучению грунта.

Мелкозаглубленная

разновидность плитного фундамента

Таким образом, плитные фундаменты подходят для использования на проблемных грунтах: подвижных, просадочных, пучинистых и т.п.

Среди недостатков такой конструкции нужно отметить большой объем земляных работ, а также повышенные затраты на приобретение высококачественных армирующих элементов и бетона. Используемые материалы должны соответствовать следующим минимальным требованиям:

- марка бетона – от М200;

- арматура – стальная, диаметром не менее 1,2 см.

Таким образом, монолитная армированная бетонная плита хорошо подходит для использования на грунтах с высокими подземными водами, а также на слабых и разнородных почвах. При таких обстоятельствах расходы на обустройство плитной конструкции будут оправданными и целесообразными. В противном случае специалисты рекомендуют обращать внимание на более экономически выгодные решения в виде вышерассмотренных столбчатого и ленточного оснований.

Дополнительно вам предлагается ознакомиться с таблицами, характеризующими различные типы грунтов, а также отражающими зависимость показателя глубины заложения опорной конструкции от характеристик грунта и высоты прохождения подземных вод.

Удачной работы!

Видео – Глубина заложения фундамента